La classification des sols représente un pilier fondamental de la science pédologique moderne. Bien plus qu’un simple exercice taxonomique, elle offre aux scientifiques, agronomes et gestionnaires des terres un langage commun pour décrire, cartographier et comprendre les ressources en sol. Les systèmes développés par la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) et l’USDA (Département de l’Agriculture des États-Unis) figurent parmi les classifications les plus utilisées mondialement. Ces approches méthodiques permettent d’organiser l’immense diversité des sols selon leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques, facilitant ainsi leur gestion optimale pour les utilisations agricoles et environnementales.

La compréhension de ces systèmes de classification est essentielle pour toute personne travaillant dans le domaine de l’agronomie, de la foresterie ou de la gestion des terres. Ils constituent la base sur laquelle reposent les décisions concernant l’aptitude des sols à diverses cultures, les méthodes d’irrigation appropriées, ou encore les stratégies de conservation face aux défis environnementaux. Dans un contexte de changement climatique et de pression croissante sur les ressources naturelles, maîtriser les nuances de ces classifications devient un atout majeur pour développer des pratiques agricoles durables.

Les principes fondamentaux de la classification des sols

Les objectifs et l’importance des systèmes de classification

Les systèmes de classification des sols répondent à plusieurs objectifs fondamentaux qui dépassent largement le simple inventaire pédologique. Ils permettent d’abord d’établir un langage commun et standardisé facilitant la communication entre chercheurs, agronomes et gestionnaires des terres à travers le monde. Cette uniformisation est cruciale pour le partage des connaissances scientifiques et l’élaboration de stratégies agricoles adaptées aux différents contextes pédologiques.

La classification des sols sert également de base à la cartographie des sols, outil indispensable pour la planification territoriale et la gestion des ressources naturelles. En identifiant les unités pédologiques selon leurs caractéristiques et leur distribution spatiale, les cartes pédologiques orientent les décisions concernant l’aménagement du territoire, les pratiques agricoles et la conservation des sols.

La classification des sols constitue le fondement sur lequel repose l’ensemble des décisions relatives à l’usage durable des terres. Sans cette connaissance structurée, l’optimisation des pratiques agricoles et la préservation des ressources pédologiques seraient considérablement compromises.

Par ailleurs, ces systèmes permettent de prédire le comportement des sols face à différentes utilisations et pratiques de gestion. En comprenant les propriétés intrinsèques d’un sol classifié, vous pouvez anticiper sa réponse à l’irrigation, au drainage, à la fertilisation ou à d’autres interventions agronomiques. Cette prévisibilité s’avère particulièrement précieuse dans un contexte où l’optimisation des rendements agricoles doit s’accompagner d’une gestion responsable des ressources.

Enfin, la classification facilite le transfert des technologies et des pratiques agronomiques entre régions présentant des sols similaires, même lorsque ces régions sont géographiquement éloignées. Cette transférabilité des connaissances constitue un levier important pour le développement agricole global.

Les critères pédologiques clés utilisés dans la classification

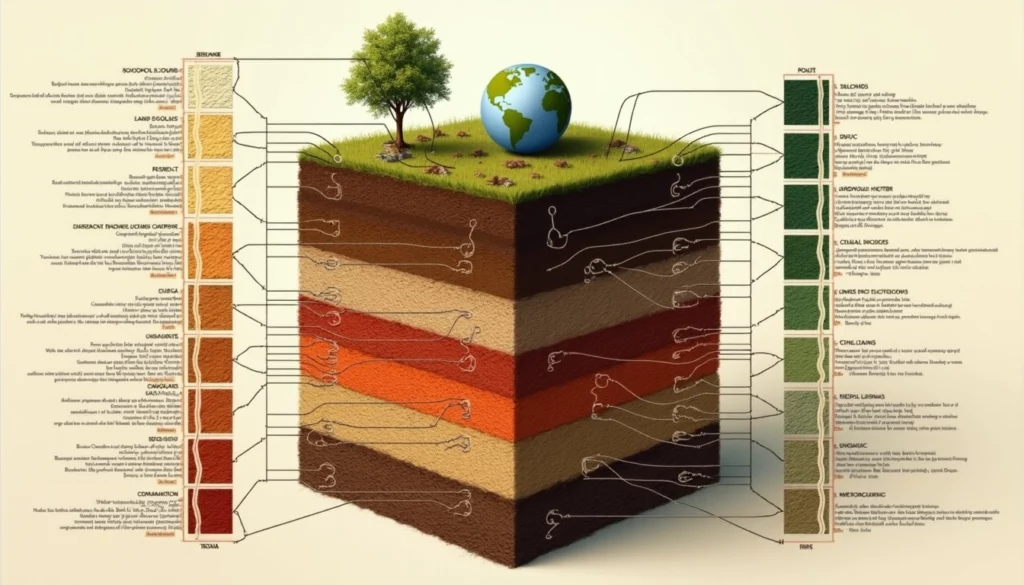

Les systèmes de classification des sols reposent sur l’évaluation de multiples critères pédologiques observables et mesurables. Ces propriétés permettent de caractériser les sols et de les regrouper en unités taxonomiques cohérentes. Parmi les critères fondamentaux, la morphologie du profil occupe une place centrale. L’étude des horizons successifs, leur épaisseur, leur couleur et leur arrangement vertical fournit des informations essentielles sur la genèse et l’évolution du sol.

Les propriétés physiques constituent également des critères déterminants. La texture, qui décrit la proportion relative de sable, limon et argile, influence directement la capacité de rétention d’eau, l’aération et la perméabilité du sol. La structure, quant à elle, caractérise l’arrangement spatial des particules et détermine la stabilité du sol face à l’érosion. Comme le démontrent les travaux de l’USDA, ces propriétés physiques jouent un rôle crucial dans l’équation universelle de perte de sol, où le facteur K (érodabilité) dépend notamment de la texture et de la structure.

Les critères chimiques englobent le pH, la capacité d’échange cationique (CEC), la saturation en bases et la teneur en matière organique. Le pH, par exemple, influence directement la disponibilité des nutriments pour les plantes et l’activité biologique du sol. Dans le système USDA, la saturation en bases constitue un critère discriminant pour distinguer certains ordres comme les Alfisols et les Ultisols.

Les propriétés biologiques, bien que moins directement mesurables, interviennent également dans la classification. L’activité microbienne, la décomposition de la matière organique et la présence de certains organismes indicateurs peuvent révéler l’état écologique du sol et son potentiel agronomique.

Enfin, les régimes hydrique et thermique représentent des critères essentiels, particulièrement dans le système USDA où ils déterminent les conditions pédoclimatiques influençant l’évolution des sols. Le régime hydrique, par exemple, distingue les sols selon leur degré de saturation en eau au cours de l’année, tandis que le régime thermique caractérise les variations de température du sol à différentes profondeurs.

L’évolution historique des méthodes de classification des sols

L’histoire de la classification des sols reflète l’évolution de notre compréhension pédologique. Les premières tentatives de catégorisation, au XIXe siècle, s’appuyaient principalement sur la géologie et la composition minéralogique des sols. Vasily Dokuchaev, souvent considéré comme le père de la pédologie moderne, introduisit une approche révolutionnaire en reconnaissant le sol comme un corps naturel dynamique résultant de l’interaction de facteurs environnementaux spécifiques.

Au cours du XXe siècle, plusieurs écoles nationales de pédologie ont développé leurs propres systèmes de classification. L’école russe, poursuivant les travaux de Dokuchaev, a privilégié une approche génétique axée sur les processus de formation des sols. L’école française, avec les travaux de Philippe Duchaufour, a développé une classification basée sur l’évolution pédogénétique et les processus biochimiques associés. Ces approches traditionnelles considéraient principalement les facteurs de formation des sols et leur évolution historique.

Un tournant majeur s’est produit dans les années 1960 avec l’émergence d’approches plus quantitatives et morphologiques. La Soil Taxonomy américaine, publiée officiellement en 1975 par l’USDA, a introduit une méthodologie rigoureuse basée sur des critères mesurables et vérifiables, privilégiant les propriétés actuelles des sols plutôt que leur histoire génétique. Cette approche pragmatique visait à faciliter l’application pratique de la classification en agronomie et en aménagement du territoire.

Parallèlement, les efforts internationaux pour harmoniser les différents systèmes ont conduit à l’élaboration de la légende FAO pour la Carte mondiale des sols en 1974, qui a évolué vers le World Reference Base for Soil Resources (WRB) dans les années 1990. Le WRB représente une tentative de synthèse entre les approches génétiques traditionnelles et les méthodes morphologiques américaines, visant à créer un langage pédologique international.

Les dernières décennies ont vu ces systèmes s’adapter pour intégrer des préoccupations environnementales croissantes, comme la séquestration du carbone, la biodiversité des sols ou leur résilience face au changement climatique. L’évolution vers des classifications plus fonctionnelles, orientées vers les services écosystémiques fournis par les sols, témoigne de cette adaptation aux enjeux contemporains.

Le système de classification des sols selon la FAO

La structure et les principes du world reference base (WRB)

Le World Reference Base for Soil Resources (WRB), développé sous l’égide de la FAO, représente aujourd’hui le système international de référence pour la classification des sols. Contrairement à des approches strictement hiérarchiques, le WRB adopte une structure à deux niveaux comprenant des groupes de référence de sols et des qualificatifs qui permettent de détailler leurs propriétés spécifiques. Cette architecture flexible facilite l’adaptation à différents contextes géographiques et répond aux besoins variés des utilisateurs.

Le WRB repose sur plusieurs principes fondamentaux qui guident son application. D’abord, il privilégie une approche morphologique basée sur les propriétés observables et mesurables des sols, tout en intégrant des aspects génétiques lorsqu’ils sont pertinents pour comprendre les fonctions pédologiques. Cette dualité permet de concilier les traditions pédologiques européennes et américaines.

Un autre principe essentiel est l’utilisation d’ horizons, propriétés et matériaux diagnostiques clairement définis comme critères de classification. Ces éléments diagnostiques constituent le vocabulaire fondamental du système et permettent une identification objectivée des différents types de sols. Par exemple, l’horizon spodique caractérise les Podzols, tandis que les propriétés stagnic définissent les conditions d’hydromorphie temporaire.

Le WRB met également l’accent sur la dimension internationale et le consensus scientifique. Élaboré par des pédologues de différentes régions du monde, il intègre des concepts issus de multiples traditions nationales et s’efforce de proposer une terminologie accessible et traduisible. Cette ouverture facilite son adoption comme langue commune dans les projets internationaux de cartographie et d’évaluation des sols.

Enfin, le système se veut évolutif et adaptatif, avec des révisions régulières qui permettent d’intégrer les avancées scientifiques et de répondre aux nouveaux défis environnementaux. La dernière version majeure, publiée en 2022, renforce notamment la prise en compte des sols anthropisés et des propriétés liées aux fonctions écosystémiques des sols. Cette adaptabilité constitue l’une des forces principales du WRB face aux enjeux contemporains de gestion durable des terres.

Les 32 groupes de référence de sols de la FAO

Les groupes de sols minéraux et leurs caractéristiques

Les sols minéraux constituent la majorité des 32 groupes de référence identifiés dans le système WRB de la FAO. Ces sols se caractérisent par une prédominance des constituants minéraux sur la matière organique et présentent une grande diversité de propriétés et de fonctions écologiques. Leur classification s’articule autour de processus pédogénétiques spécifiques qui déterminent leurs caractéristiques distinctives.

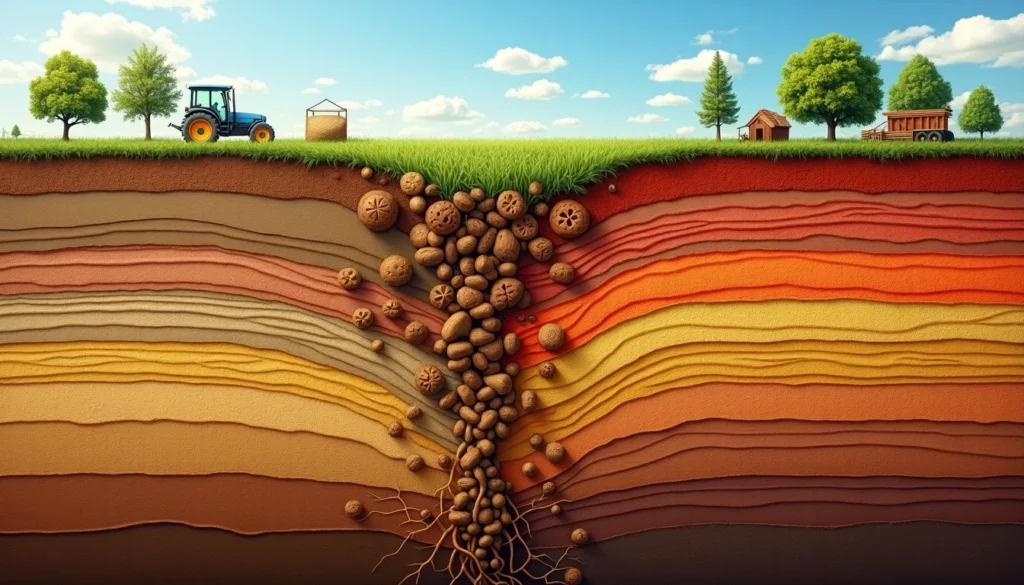

Parmi les sols minéraux jeunes ou peu différenciés, les Regosols représentent des sols très faiblement développés sur matériaux meubles, souvent présents dans les zones érodées ou les dépôts récents. Les Leptosols, quant à eux, sont des sols peu profonds limités par une roche dure ou très calcaire, fréquents en zones montagneuses. Les Arenosols, caractérisés par leur texture sableuse sur une grande profondeur, se trouvent typiquement dans les régions désertiques ou côtières.

D’autres groupes témoignent de processus pédogénétiques plus avancés. Les Luvisols, par exemple, se distinguent par un horizon argique résultant de la migration des argiles, ce qui leur confère souvent une bonne fertilité naturelle. Les Planosols présentent un changement textural abrupt conduisant à un engorgement temporaire qui limite leur potentiel agricole sans aménagements spécifiques. Les Nitisols, caractéristiques des régions tropicales, possèdent un horizon nitique riche en argiles et en oxydes de fer, conférant une structure polyédrique bien développée favorable à l’agriculture.

| Groupe WRB | Caractéristiques principales | Distribution typique |

|---|---|---|

| Ferralsols | Sols très altérés, riches en sesquioxydes, horizon ferralique | Régions tropicales humides |

| Calcisols | Accumulation secondaire de carbonates, horizon calcique | Zones arides et semi-arides |

| Vertisols | Forte teneur en argiles gonflantes, fentes de retrait | Climats à saisons contrastées |

| Solonchaks | Forte salinité, horizon salique | Zones côtières et dépressions arides |

Les conditions climatiques extrêmes façonnent également des groupes spécifiques. Les Cryosols, développés dans les environnements pergélisolés, sont caractérisés par la présence de pergélisol à faible profondeur qui influence fortement leur évolution et leur utilisation. Les Gypsisols et Durisols, typiques des régions arides, présentent respectivement des accumulations de gypse ou de silice qui peuvent former des horizons indurés limitant l’enracinement des plantes.

L’influence humaine est reconnue à travers les Anthrosols et Technosols, qui témoignent respectivement d’une modification profonde par les pratiques agricoles traditionnelles ou par les activités industrielles et urbaines modernes. Ces sols anthropisés représentent des superficies croissantes à l’échelle mondiale et nécessitent des approches spécifiques de gestion.

Les groupes de sols organiques et leurs spécificités

Les sols organiques occupent une place particulière dans le système WRB de la FAO en raison de leur composition dominée par la matière organique et de leurs fonctions écologiques spécifiques. Principalement représentés par les Histosols, ces sols se forment dans des conditions où l’accumulation de matière organique surpasse sa décomposition, généralement en milieux saturés d’eau pendant des périodes prolongées.

Les Histosols se caractérisent par la présence d’un matériau histique, constitué de restes végétaux partiellement décomposés, qui doit avoir une épaiss eur minimale de 10 cm ou plus selon l’humidité du sol. Ces sols peuvent être classifiés selon leur degré de décomposition, allant de la tourbe fibreuse (fibric) peu décomposée à la tourbe humifiée (sapric) fortement décomposée. Cette distinction est cruciale car elle influence directement les propriétés physiques et chimiques du sol, notamment sa capacité de rétention d’eau et sa fertilité.

L’évolution et la conservation des Histosols sont étroitement liées aux conditions hydrologiques. Le drainage de ces sols pour l’agriculture ou d’autres utilisations peut entraîner une minéralisation rapide de la matière organique, libérant des quantités importantes de CO2 dans l’atmosphère. C’est pourquoi leur gestion durable nécessite souvent le maintien de conditions hydriques appropriées.

Les qualificatifs et spécificateurs dans le système FAO

Le système WRB utilise un ensemble sophistiqué de qualificatifs et de spécificateurs pour affiner la description des sols au-delà de leur groupe de référence. Ces qualificatifs permettent de préciser les caractéristiques importantes du sol qui influencent son comportement et son aptitude à différentes utilisations.

Les qualificatifs principaux décrivent des caractéristiques essentielles comme la texture, la profondeur, ou la présence d’horizons diagnostiques particuliers. Par exemple, un Luvisol peut être qualifié de « chromic » s’il présente une coloration rouge intense, ou « stagnic » s’il montre des signes d’engorgement temporaire.

Les spécificateurs complètent cette description en indiquant l’intensité ou la profondeur des caractéristiques observées. Par exemple, « epi- » indique que la caractéristique se trouve dans les 50 premiers centimètres du sol, tandis que « endo- » signifie qu’elle apparaît plus en profondeur.

Applications pratiques de la classification FAO en agronomie

La classification FAO trouve de nombreuses applications concrètes en agronomie. Elle permet notamment d’évaluer l’aptitude des sols pour différentes cultures et d’optimiser les pratiques culturales. Par exemple, la présence d’un mélange de gazon adapté aux conditions pédologiques spécifiques peut significativement améliorer les performances agronomiques.